컬쳐&트렌드 [경남 클라쓰] 문학을 통해 고향 통영을 세상에 우뚝 세운 ‘박경리’

페이지 정보

vol. 66 / 24-12-04 정리 서영무 / 사진 제공본문

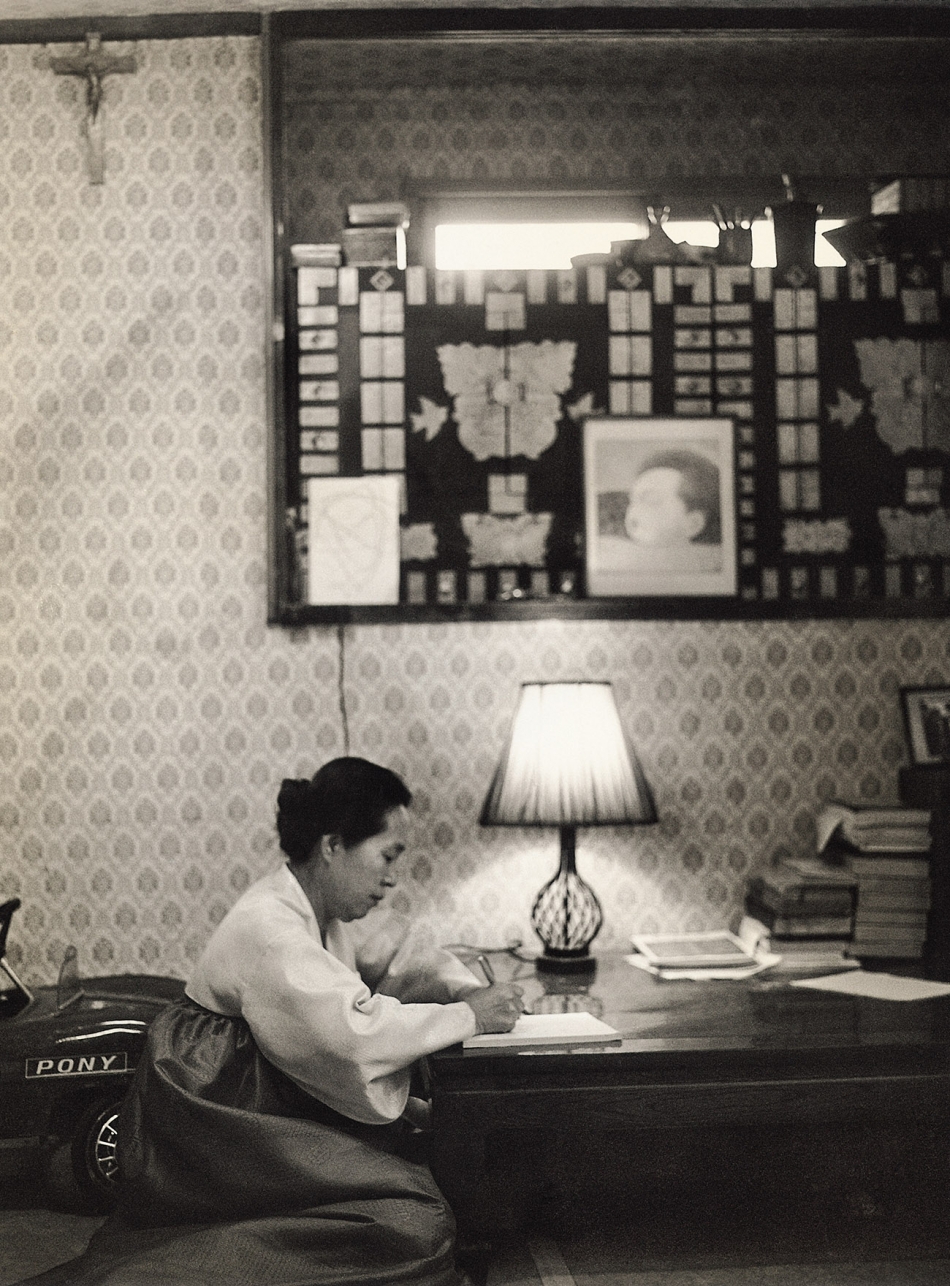

박경리(1926~2008)는 경상남도 통영에서 태어나 일제강점기의 아픔과 한국전쟁이라는 혼란 속에서 성장했다. 본명은 ‘박금이’로 ‘박경리’는 필명이다. 우리나라의 근현대사를 배경으로 민중의 삶과 투쟁을 진솔하게 그려내며 한국 문학사에 중요한 업적을 남긴 작가이다. 지금도 작가의 작품들은 깊은 공감을 얻으며, 한국 문학의 중요한 유산으로 남아 있다.

박경리의 문학적 열정과 여정

박경리는 아버지에게 버림받은 어머니 밑에서 불행한 유년 시절을 보냈다. 가난한 환경에 정규 교육의 기회가 부족지만 독서와 글쓰기에 대한 열정으로 독학하며 문학적 소양을 키웠다. 1946년 일찍 결혼을 하고 아들과 딸을 낳지만 곧이어 전쟁 중 남편과 아들을 잇달아 잃었다. 외동딸을 홀로 키우며 녹록지 않은 20대를 보낸 박경리는 소설가 김동리의 추천을 받아 1955년 단편소설<계산>으로 문단에 데뷔하며 한국 문학사에 첫발을 내디뎠다.

이후 1969년 한국인의 정서와 역사를 깊이 있게 담아낸 한국 문학 최대 걸작인 대하소설 <토지>를 남겼다. <토지> 1부를 집필할 무렵 다시 작가에게 시련이 잇따라 닥쳤다. 유방암 진단을 받고 암과 사투를 벌였다. 설상가상으로 병마를 이겨낸 후에는 사위 김지하 시인의 투옥으로 또 한 번 마음고생을 겪는다. 그러나 박경리는 어떤 시련에도 집필을 멈추지 않으며 냉혹한 삶의 고통마저 작품으로 승화시켰다. 박경리는 문학을 통해 시대의 아픔과 인간의 희망을 그려내며 한국 문학의 거장이자 시대를 대표하는 작가로 자리매김했다. 그리고 세상을 떠나기 전 마지막까지 자신의 인생 이야기를 담은 시를 써 내려갔다.

그 세월, 옛날의 그 집

나를 지켜 주는 것은

오로지 적막뿐이었다

그랬지 그랬었지

.

(생략)

.

모진 세월가고

아아 편안하다 늙어서 이렇게 편안한 것을

버리고 갈 것만 남아서 참 홀가분하다

박경리의 유고 시집 <옛날의 그 집> 중에서

한국 문학사 최대 걸작 <토지>

박경리의 대표작인 <토지>는 한국 문학사에서 빼놓을 수 없는 걸작이다. 1969년 집필을 시작해 1994년에 완성된, 무려 25년에 걸친 작가의 집념과 열정이 녹아든 대작이다. 조선 말기부터 일제강점기까지 우리나라의 격동적 역사를 배경으로 민중의 삶과 정서를 생생히 그려냈다. <토지>는 민족적 고난 속에서 사회적 불의와 개인적 갈등 그리고 생존을 향한 투쟁을 깊이 있게 탐구하며, 시대의 아픔과 희망을 동시에 조명한다. 5부로 나뉜 방대한 분량과 정교한 서사 구조를 가진 <토지>는 한국 문학사에 전례 없는 업적으로 평가된다. 단순한 소설을 넘어 한국의 역사와 문화를 문학적으로 기록하고 전달함으로써, 중요한 문화적 유산으로 자리 잡았다.

한국 문학사에 영원히 남을 ‘박경리’

2011년 작가의 문학적 열정과 업적을 기리고자 ‘박경리문학상’이 제정됐으며, 대한민국 최초의 세계 문학상으로 그 가치는 더욱 빛나고 있다. ‘박경리기념관’은 작가의 고향이자 묘소가 있는 경상남도 통영시에 있다. <김약국의 딸들>과 <토지>를 통해 고향 통영을 세상에 우뚝 세우고 알린 박경리의 영원한 보금자리이자 안식처이다. 이 기념관에는 작가의 대표작 <토지> 친필 원고와 여권, 편지 등의 유품이 있으며, 다채로운 공간 구성을 통해 박경리의 문학 세계에 대한 이해를 돕고 있다. 시대를 초월한 문화적 가치를 지닌 박경리의 삶과 작품이 단순히 과거의 문학적 유산이 아닌 앞으로도 많은 이들에게 삶의 의미와 문학적 가치를 일깨워 줄 것임을 기대하게 한다.

이미지 제공 (박경리기념관 / 토지문화재단)