컬처&트렌드 [다같이 그린 경남] 경남의 누정과 선비문화 - 1탄 함양편

페이지 정보

vol. 69 / 25-04-23 김봉임 사진 함안군청 경남문화예술진흥원본문

돌은 돌대로, 물은 물대로 그 자리에 머물고 흐르는 산수정원. 산수정원은 조선시대 아름다운 자연에 성리학적 세계관이 결합된 문화경관을 말한다. 이런 산수정원에는 누정이 있다. 누정은 누각과 정자를 합쳐 부르는 이름이다. 선비들은 때로는 누정에서 휴식을 취하며 자연경관을 즐기고, 때로는 그곳에서 토론을 벌이며 시문을 즐겼다. 현재, 국가유산청에서 등록문화유산 이상으로 지정하고 있는 전국 누정의 수는 총 297곳으로 경남에는 53개의 누정이 있다. 누각과 정자는 단순히 아름다운 자연경관을 감상하는 즐거움을 줄 뿐만 아니라 옛 선비들의 사상과 문화를 엿볼 수 있다는 점에서 의미가 크다. 이에 2025년 경남문화예술진흥원 웹진에서 경남의 누정과 선비문화에 대해 매월 다루고자 한다. 먼저, 4월 호에서는 우리나라 선비문화를 대표하는 함양의 누정부터 만나보자.

함양 화림동 계곡의 누와 정

‘좌 안동, 우 함양’이라는 말이 있다. 안동과 함양은 우리나라 선비문화를 대표하는 곳이다. 안동에는 퇴계 이황이 있고, 함양에는 일두 정여창이 있다. 이황과 정여창은 김굉필·조광조·이언적과 함께 동방오현으로 불리는 인물이다. 퇴계 이황은 안동의 도산서원, 일두 정여창은 함양의 남계서원에 모셔져 있다. 두 서원 모두 유네스코 세계문화유산에 등재된 9개 서원의 하나이다. 이뿐만 아니라 함양 화림동 계곡에는 이름난 누정들이 많다. 조선시대 풍류를 아는 선비들이 가장 선호하는 유람지는 ‘안의삼동(安義三洞)’이었다. 안의삼동은 산수가 수려한 안의현에 속한 심진동·화림동·원학동을 말한다. 지금은 함양 심진동과 화림동, 거창 원학동으로 분리되었다. 세 곳 모두 깊은 계곡에 계류가 흐르면서 일대 절경을 이루었다. 그 절경과 함께 잘 알려진 여러 누정이 자리를 잡고 있다. 심진동 용추계곡의 심원정, 화림동 계곡의 거연정·군자정·동호정·농월정, 원학동 수승대 곁의 요수정과 용암정이 대표적이다.

자연 속에서 자연이 되는 거연정

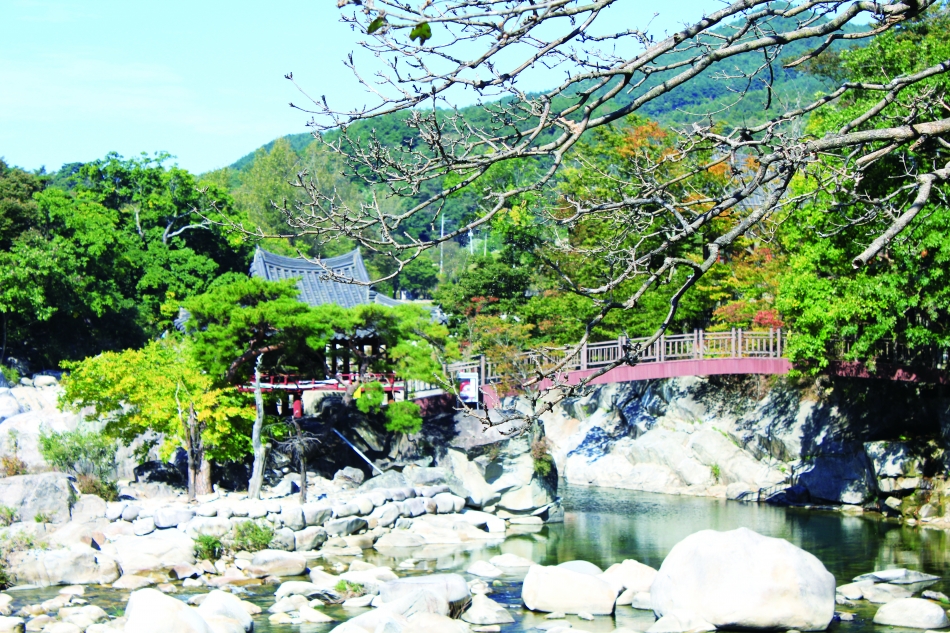

산수가 수려한 함양의 화림동 계곡에는 6km에 걸쳐 ‘팔담팔정, 즉 여덟 개의 깊은 소와 여덟 개의 누정’이 들어서 있다. 여덟 개의 누정 가운데 거연정을 최고로 치는 사람들이 많다. 거연정은 인조 때 동지중추부사를 지낸 전시서가 1640년 억새로 지붕을 이은 소박한 누정에서 비롯된다. 거연정이 들어선 자리는 다른 누정과 확연한 차이가 있다. 다른 누정들이 누정에서 바라보는 차경(借景)을 중시한 반면, 거연정은 이름대로 자연과 하나 되는 곳에 자리를 잡았다. 이러한 경관을 감상하기 위해 예로부터 선비들의 발길이 끊이지 않았다. 16세기를 대표하던 유학자 남명 조식은 화림동 계곡을 여행하면서 다음과 같은 시를 지었다.

“푸른 봉우리는 깎아 세운 듯 물빛은 쪽빛인 듯 많이 가지고 많이 간직해도 이는 탐욕이 아니리

이를 잡으면서 하필 세상사를 이야기하는가 산 이야기 물 이야기 역시 이야깃거리가 많은데”

달을 희롱하는 농월정

읍내에서 화림동 계곡을 가다 보면 처음으로 마주하는 곳이 농월정이다. 농월정은 선조 때 문과에 급제하고 인조 때 도승지를 지낸 지족당 박명부(朴明榑)가 지은 정자이다. ‘농월정(弄月亭).’ 말 그대로 ‘달을 희롱하는, 아니 달을 마음먹은 대로 다루는 누정’이라는 의미이다. 우리 선조들은 유난히 달을 좋아했다. 그래서 달을 비유한 시문을 많이 지었다.

한 마리 좀 벌레 정여창을 기리는 군자정

함양 화림동 계곡의 군자정(君子亭)은 정여창을 기리기 위해 후대에 지은 정자이다. 군자정은 거연정에서 100여 m 떨어진 곳에 있다. 두 정자는 봉전마을에서 세거한 정선 전씨 가문에서 지은 것이다. 정여창은 함양 개평마을 출신이자, 고향 안의 현감으로 내려와서 많은 치적을 남겼다. 그가 죽은 지 300년이 지난 후 그가 자주 들렀던 화림동 계곡의 영귀대에 군자정이 들어섰다.

연암 박지원의 물레방아가 돌아가던 심원정

함양의 심원정(尋源亭)은 ‘안의삼동’의 하나인 심진동 용추계곡에 세워진 정자이다. 용추계곡의 백미는 기암절벽으로 쏟아져 내리는 용추폭포다. 용추계곡 전망 좋은 곳에 심원정이 자리한다. 심원정은 1558년 정지영이 지은 정자로 커다란 거북바위 위에 서 있다. 심원정 아래로는 청심담이라는 깊은 소와 농암이란 바위가 있다. 이곳에는 옛 선인들의 발자취가 많이 남아있다. 연암 박지원이 1792년 안의 현감으로 부임하여 국내 처음으로 물레방아를 만들어 놓은 곳도 심진동의 용추계곡이었다. 근래에 이를 기념하는 물레방아공원을 조성하였다.

너럭바위와 조화를 이룬 동호정

함양 화림동 계곡 상류의 거연정과 군자정에서 멀지 않은 거리에 동호정이 있다. 동호정은 선조 때 충신 장만리를 기리기 위해 1891년(고종 28) 그가 거처하던 곳에 후손들이 지은 정자이다. 동호정은 다른 누정에 비해 눈여겨볼 곳이 많다. 1층의 기단과 기둥, 정자를 오르는 계단, 2층 단청과 네 면에 새겨지고 그려진 그림들이 예사롭지 않다.

김종직이 지리산을 바라보던 함화루

함화루의 원래 이름은 망악루(望岳樓)였다. 망악루는 조선시대 함양 읍성의 남문이었다. 함양의 관아가 있던 읍성에는 동문인 제운루(齊雲樓), 서문인 청상루(淸商樓), 남문인 망악루의 세 문이 있었다. 『신증동국여지승람』을 보면 “망악루는 성 남쪽 문루이다. 지리산이 바라보이는 까닭으로 이 이름이 붙었다”라고 기록되어 있다. 망악루에 올라 바라보이는 지리산 봉우리의 모습은 함양군수를 지낸 김종직의 시에도 잘 나타나 있다.

고운 최치원의 향기가 남아있는 학사루

통일신라시대에 세워진 함양의 학사루는 최치원과 뗄 수 없는 관계이다. ‘학사루’라는 명칭도 당나라 과거에 급제하여 관직 생활을 하던 그가 신라로 귀국하여 ‘한림학사’에 임명되고, 함양군수에 해당하는 천령 태수를 지낸 데서 유래되었다. 그가 재임하는 동안 인공 숲을 조성한 상림은 현재 천연기념물로 지정되었다. 최치원은 그 어렵다는 당나라 과거에 급제하여 관직 생활을 하다 885년 신라로 돌아와 한림학사에 임명되었다.